LE TECNICHE PITTORICHE

Torna all'indice

Torna all'indice

GENERALITA’

|

AFFRESCO

|

STRAPPO E STACCO

|

MEZZI LEGANTI E CARICA

|

ENCAUSTO

|

TEMPERA

|

OLIO

|

ACQUERELLO

|

PITTURA SU TAVOLA

|

PITTURA SU TELA

|

STUCCHI

|

PIGMENTI

|

TECNICHE DI ANALISI

|

|

GENERALITA'

In un dipinto si possono generalmente individuare tre

elementi: il supporto, la preparazione e il film pittorico.

Il supporto è la parete nella pittura murale, la

tavola lignea nella pittura su tavola, la tela tesa su un telaio nella pittura su tela, la lastra metallica, il foglio di

pergamena o di carta, il vetro nella vetrata, la stoffa, il cuoio, la ceramica, ecc. Sul supporto è stesa la preparazione,

uno strato non trasparente, in genere bianco, destinato a ricevere il film pittorico. Il film pittorico, con spessore

variabile ma dell'ordine di qualche millimetro, può essere protetto da una

vernice trasparente e incolore.

La vernice è una resina vegetale o sintetica

applicata a pennello o a spruzzo in modo omogeneo sullo strato pittorico. La vernice, oltre a proteggere meccanicamente il

film pittorico, esercita una funzione ottica eliminando la dispersione della luce per riflessione diffusa,

"scattering", rendendo i colori più luminosi e brillanti.

Riflessione

speculare della luce sulla vernice.

Riflessione

diffusa in assenza di vernice se le asperità superficiali dello strato pittorico hanno dimensioni minori della lunghezza

d’onda della luce: 4 000-7 000 Å (1 Å

= 10 cm-8).

La diffusione

determina un abbassamento della luminosità dei colori.

I colori sono dati dalla parte di luce bianca non assorbita dai pigmenti minerali. Questi

pigmenti sono macinati e stemperati in un mezzo legante liquido e la miscela risultante è generalmente stesa a pennello

sulla preparazione. Dopo stesura i granuli di pigmento sono inglobati nel film pittorico grazie a delle reazioni chimiche

che avvengono nel mezzo legante. Il mezzo legante DEVE alterarsi chimicamente dando uno strato pittorico che solidifica

rapidamente all’aria mantenendosi nel tempo trasparente e cromaticamente inattivo. La trasformazioni chimiche del mezzo

legante non dovrebbero coinvolgere i pigmenti. I pigmenti minerali dovrebbero essere insolubili nel mezzo legante, essere non trasparenti o poco

trasparenti e soprattutto mantenersi inalterati nel tempo.

Il film pittorico può essere steso con varie tecniche come l'encausto, l'affresco, la

tempera, l'olio, l'acquerello ecc. tecniche diverse per il mezzo legante usato.

La visione di un

dipinto è dovuta a una serie di riflessioni e rifrazioni a cui è soggetta la luce quando attraversa mezzi a densità

diversa e diverso indice di rifrazione (n = sen i/sen r con i = angolo di incidenza maggiore di r = angolo di rifrazione).La luce che arriva alla preparazione,in genere bianca e

non trasparente,è riflessa o diffusa tornando indietro.

Se il pigmento

non è trasparente la luce è semplicemente riflessa o diffusa: se i granuli sono grandi si ha semplice riflessione

altrimenti si ha scattering con maggiore opacità. Se il pigmento è trasparente e il suo ’indice di rifrazione è

simile a quello dello strato pittorico , la deviazione è scarsa e la luce viene riflessa verso l’occhio con colori

brillanti e luminosi. Se l’indice di rifrazione dei pigmenti è maggiore, la luce è deviata ed il colore percepito è più opaco. In presenza di

pigmenti molto suddivisi e con alto indice di rifrazione si hanno colori opachi

AFFRESCO![]() torna sù

torna sù

E' una tecnica antichissima, particolarmente usata nelle pitture murali. Il termine

affresco deriva da "a fresco" e indica la pittura stesa a pennello su un intonaco umido, non secco. Prima della

stesura pittorica la superficie della parete, soffitto, volta, arco, nicchia, ecc. è resa piana e liscia con uno strato

preparatorio, detto preparazione, e il film pittorico è steso sulla preparazione. Poiché una buona preparazione è essenziale per

la conservazione nel tempo dell'affresco essa è stata sempre curata.

La preparazione può essere costituita da più strati. Il primo strato,

detto arriccio (da a riccio), è formato da sabbia e idrato di calcio, Ca(OH)2, stesi sulla

superficie grezza del supporto ben bagnato con acqua. Se un intonaco è già presente questo può essere riutilizzato

picchettandolo con colpi di martello per aumentare la superficie di contatto e facilitare l'adesione del nuovo strato.

La sabbia usata è sabbia di fiume non di

mare. La sabbia di mare contiene sali solubili che, entrando in circolazione, possono contribuire al degrado del manufatto.

Dal punto di vista strutturale, la preparazione serve a rendere omogenea la transizione tra supporto e film pittorico.

L'idrato di calcio si otteneva spegnendo l'ossido di calcio in molta acqua e per tempi prolungati. La non osservanza

di questo accorgimento può determinare nel tempo la formazione o l'esplosione di

antiestetici bottoni sul dipinto.

Dopo l'arriccio è presente l'intonaco

formato da sabbia fine e calce.

|

|

Sequenza degli strati e delle fasi operative in un affresco: |

|

0 |

muro |

|

1 |

arriccio |

|

2 |

sinopia |

|

3 |

intonaco |

|

4 |

ripresa del disegno, campitura del colore; |

Sull'arriccio può essere schizzato un disegno preparatorio, ripreso a fresco

sull'intonaco dove il film pittorico è steso a pennello. Il disegno

preparatorio di colore rosso carico, più o meno elaborato, è chiamato sinopia.

La sinopia, già nota ai Greci e ai Romani, indicava una ocra rossa, formata prevalentemente da ematite Fe2O3,

importata da Sinopia (Turchia). Oggi il termine sinopia indica un

disegno preparatorio di qualunque colore.

Disegno

preparatorio visibile dopo lo strappo dell'affresco.

La superficie dell'arriccio era divisa in almeno due parti mediante un segmento verticale

ottenuto battendo un filo imbevuto di sinopia contro la superficie che restava segnata. Centrando la punta libera di un

compasso (con all'altra estremità un pennello) prima nell'estremo superiore e poi in quello inferiore del segmento

verticale, si ottenevano due archi di cerchio intersecanti in due punti. Questi individuano una linea orizzontale. Le due

perpendicolari evidenziano il cosiddetto punto di vista. Nell'arriccio delle grandi composizioni pittoriche può

essere presente un reticolato di linee orizzontali e verticali che aiutano a riportare il disegno dei cartoni.

Successivamente col carboncino, ottenuto bruciando rami di salice o di tiglio, si

abbozzava il disegno i cui tratti erano facilmente cancellabili e modificabili. I contorni erano definiti prima con un

leggero strato di ocra gialla e poi con uno strato di ocra rossa dopo aver cancellato il primo abbozzo a carboncino con un

mazzo di penne. Il disegno preparatorio sull'arriccio era ripreso a fresco sull'intonaco dove il film pittorico era

steso a pennello.

I granuli di pigmento stemperati in acqua o in latte di calce sono stesi a pennello sulla

preparazione fresca. La soluzione acquosa in cui è sciolta l'idrato di calcio Ca(OH)2, migra dall'interno della

preparazione verso la superficie esterna dove reagisce con l'anidride carbonica dell'aria. Inizia la reazione chimica, Ca(OH)2

+ CO2 = CaCO3 + H2O

Grazie alla carbonatazione, nell'interfaccia preparazione/atmosfera si forma un velo trasparente, una matrice quasi cristallina di carbonato di calcio che ingloba i pigmenti. Questo film trasparente ha una funzione ottica e di protezione meccanica paragonabili a quella svolta dalla vernice.

La carbonatazione è un processo veloce

in superficie ma

Poiché la carbonazione è veloce in superficie, nella tecnica dell'affresco non sono ammessi improvvisazioni o pentimenti. E'

necessario preparare uno o più contorni del disegno con un reticolato (scala 1:1). Ritrovati i punti fissi sul muro, si

appoggia il cartone sull'intonaco e lo si spolvera. Lo spolvero consiste nel bucherellare i contorni della composizione

disegnata sul cartone e nel battere contro un sacchetto pieno di polvere di carbone o di polvere di terre di vario colore.

In questo modo si ha sull'intonaco la riproduzione a punti della scena disegnata. Sono anche stati usati modelli in scala

Quando l'affresco è secco, si possono inserire le velature, i rifinimenti, a tempera o ad

olio e le dorature più o meno estese.

|

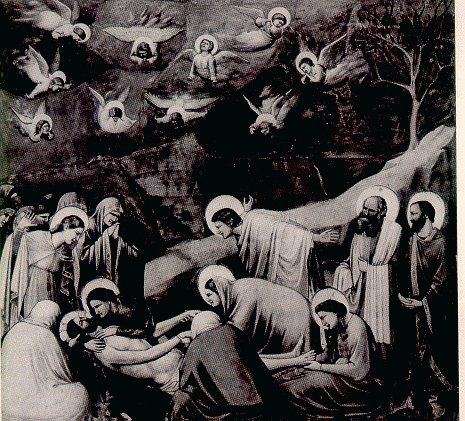

Giotto, Capella degli Scrovegni di Padova. Rifiniture a

tempera della veste della Vergine in parte cadute lasciando trasparire il colore sottostante steso ad affresco. |

Gli estesi sfondi dorati sono ottenuti in due tempi. Prima si applica un fondo di ocra

rossa argillosa, untuosa, il cosiddetto bolo armeno stemperato in albume di uovo. Poi sul bolo sono incollate, uno dopo

l'altra, delle lamine sottilissime di oro, decorate a pressione con punzoni metallici, con leggera sovrapposizione in modo

da coprire tutto lo sfondo.

Per decorazioni dorate più piccole, stelle su manti o in cielo, corone, raggi di luce

ecc., le lamine di oro intagliate nella forma voluta sono fissate sulla missione. La missione è un collante oleoso

applicato a pennello in modo da riempire la superficie da dorare. Sulla missione si può anche applicare direttamente oro

in polvere, versato direttamente da una conchiglia. Da questo particolare è derivato il nome di doratura a conchiglia per l'oro in polvere

fissato su un dipinto. Le piccole decorazioni dorate a rilievo (bombate) sono fatte con bolo armeno, i grossi rilievi

dorati con gesso e bolo.

Nella doratura è stato anche impiegato un giallo più economico dell'oro, chiamato oro musivo o porporina, o similoro, un disolfuro di stagno, SnS2, steso ad olio sull'affresco secco. Questo

pigmento però si decompone dando nel tempo una colorazione nerastra.Un altro giallo-oro è l’orpimento, As2S3,

da Auri Pigmentum.

L'affresco Romano è spesso (ma non sempre) monocromo con arriccio e intonaco molto spesso

e ricchi in calce. La stesura di un solo colore è veloce e permette di affrescare vaste aree parietali. In questi casi l'affresco è una successione di pontate orizzontali (una al giorno), partendo

dall'alto ed andando verso il basso. Osservando questi affreschi a luce radente si

possono notare i giunti che connettono le varie pontate. La cosiddetta smaltatura pompeiana si otteneva usando una

preparazione molto spessa e richiamando del liquido dall'interno premendo la superficie con un tampone. In questo modo si

richiamava dall’interno molta calce che formava uno spesso velo cristallino sui pigmenti e conferendo alla pittura la

vivacità cromatica tipica dello smalto.

L'affresco Rinascimentale, in genere policromo e più elaborato del Romano, procede per giornate cioè per la parte affrescata in una singola giornata. Spesso la successione cronologica delle giornate è leggibile in un affresco.

Particolare nella parte superiore

dell'affresco della Cappella di Giotto di Padova: i giunti tra le varie giornate sono visibili..

STRAPPO E STACCO![]() torna sù

torna sù

Il disegno preparatorio dell’affresco si può visualizzare usando radiazioni penetranti

come i raggi X o radiazioni infrarosse IR (Cfr. LE TECNICHE DI ANALISI E DI STUDIO) o se

il film pittorico deve essere separato dal supporto. Questo avviene quando per vari motivi (umidità, problemi statici,

deterioramento del supporto, ecc.) il film pittorico deve essere risupportato, cioè trasferito su un nuovo supporto.

Durante la seconda guerra mondiale, ad esempio, la maggior parte degli affreschi

del Cimitero Monumentale di Pisa è andata perduta. Sono rimaste solo le loro sinopie

ora esposte nell'adiacente Museo delle Sinopie.

Lo strappo è una procedura traumatica per il dipinto poiché solo una

parte del film pittorico è trasferita sul nuovo supporto con una consistente perdita della brillantezza originaria,

attenuazione dei colori, ecc. Se possibile conviene lasciare il dipinto dove si trova e risolvere PRIMA i problemi del

supporto e POI quelli del dipinto (pulitura eliminando lo sporco e il materiale alterato di precedenti restauri e della

vernice, fermatura cioè fissazione del colore, eventuale fasciatura del supporto prima del consolidamento, ecc.).

In passato è stato anche praticato il cosiddetto stacco degli affreschi

(etruschi in particolare). Lo stacco è la rimozione del supporto con relativo

film pittorico per trasferire le pitture di necropoli o di posti isolati non sorvegliati in ambiente museale. E’ una

procedura da non seguire perché il delicato equilibrio grazie al quale la pittura si è conservata per millenni nella

necropoli (umidità, luce, ecc.) non è facilmente riproducibile anche in ambienti museali.

In fase di restauro è ammessa l'integrazione delle parti pittoriche

mancanti purché l'integrazione non crei contrasti cromatici e sia distinguibile dalla parte originaria. In presenza di estese perdite tali da non consentire la lettura della pittura è ammessa la

schematizzazione dei contorni delle figure su fondo bianco o monocromo. Non sono ammesse le aggiunte pittoriche

indiscriminate e i rifacimenti alla moda. Più che il restauro dovrebbe essere privilegiata la routine della conservazione (luce, umidità, temperatura ottimali) con l’obiettivo del mantenimento dello

“status quo”.

MEZZI LEGANTI E CARICA![]() torna sù

torna sù

Nella tecnica pittorica dell'affresco il mezzo

legante è la calce spenta e la

carica è costituita dai granuli di pigmento. La calce spenta è fortemente basica e

pertanto il mezzo legante dell'affresco non si accorda con molti pigmenti. Come tutti i mezzi leganti, la calce spenta è:

- adesiva in quanto fa presa con la preparazione

- coesiva poiché non tende a raggrinzarsi

- filmogena poiché genera, seccando, una pellicola, un film trasparente che ingloba i

pigmenti.

In tutte le tecniche pittoriche sono sempre presenti un mezzo legante e una carica costituita da pigmenti. Nella seguente tabella sono riportati i media cioè i mezzi leganti usati nel Neolitico nella pittura parietale di grotte e nelle pitture rupestri e nelle classiche tecniche pittoriche ad affresco, encausto, tempera, olio e acquerello.

|

TECNICHE PITTORICHE |

MEZZO LEGANTE |

CARICA |

|

PITTURE RUPESTRI, CAVERNE |

Grassi animali e sangue, Argille, Melasse, Gomme e Resine Vegetali, ecc. |

Pigmenti |

|

AFFRESCO |

Calce spenta |

Pigmenti |

|

ENCAUSTO |

Cera di api |

Pigmenti |

|

TEMPERA-TEMPERA GRASSA |

Proteine e/o Gomma e/o Resine e/o Oli |

Pigmenti, Coloranti Organici |

|

OLIO |

Oli siccativi di lino, Noce, Papavero |

Pigmenti, Coloranti Organici |

|

ACQUERELLO, GUAZZO |

Gomma arabica, Glicerina, Miele, Zucchero |

Pigmenti, Coloranti Organici |

ENCAUSTO![]() torna sù

torna sù

Oltre all’affresco anche la tecnica pittorica a encausto era nota agli Egizi, ai Greci,

ai Romani e ai Cartaginesi (i Fenici di Occidente). La figura mostra un ritratto di giovane donna in encausto su legno (42

x 23 cm) del II sec A.D. E’ uno dei tanti ritratti, inseriti in corrispondenza del viso delle mummie, dette del Fayum,

molto presenti nel Museo Egizio del Cairo.

I granuli di pigmento erano stemperati a caldo in cera di api liquida poi

stesa a caldo sul supporto. La cera solidificando ingloba i granuli di pigmento. La

cera di api è una sostanza solida formata prevalentemente da esteri di alcoli saturi ad elevato numero di atomi di

carbonio (10-30) e di acidi grassi. Le cere sono degli esteri, come gli oli e i grassi, però diversamente dagli oli e

grassi, in cui l'alcol è la glicerina, le cere non contengono glicerina.

Anche se i pareri sono ancora controversi, la cosiddetta Cera Punica sembra essere una variante

dell'encausto formata da una emulsione di cera d'api trattata con idrato di calcio.

Qualche volta si parla di encausto anche a sproposito scambiando per encausto la cera stesa sulla superficie dei manufatti come protettivo idrorepellente. Poiché la cera usata come protettivo non contiene pigmenti l'analisi chimica può stabilire se si tratta di encausto o meno.

TEMPERA![]() torna sù

torna sù

Oltre all’affresco e all’encausto anche la tempera è una tecnica pittorica molto

antica. Il nome tempera deriva da temperare, cioè dall'operazione con cui un pigmento viene stemperato, diluito in un

mezzo legante. Il termine tempera è un nome troppo estensivo in quanto in TUTTE le tecniche pittoriche i pigmenti sono

diluiti in un mezzo legante. Oggi il termine tempera indica la tecnica pittorica che impiega come mezzo legante i materiali

proteici (tuorlo d'uovo, albume, tessuti e colle animali, ecc.) o le gomme e le resine vegetali. Si usa distinguere la tempera magra (in cui il legante può essere il

tuorlo d'uovo, il latte, il lattice di fico, i tessuti animali, le colle animali) dalla tempera grassa in cui sono presenti anche oli e vernici.

Alla fine del Cinquecento si è diffusa in Italia una nuova tecnica pittorica,

attribuita generalmente ad artisti fiamminghi. Questa tecnica è detta ad olio perché

il mezzo legante è costituito da oli siccativi, come l'olio di lino, di noce e di papavero.

Gli oli siccativi sono dei grassi vegetali in cui i pigmenti si stemperano facilmente

dando per essiccamento all’aria un film sottile. La pittura può così essere stesa a pennello su una preparazione secca

su muro, su tavola, su tela, su stucco, ecc.

Gli oli sono grassi vegetali costituiti da una miscela di trigliceridi di acidi saturi ed

insaturi. Gli acidi più presenti contengono una catena di 16 o 18 atomi di

carbonio. Gli acidi saturi l'acido palmitico (C16, cioè con una catena di 16 atomi di carbonio) e l’acido stearico

(C18). Gli acidi insaturi più presenti sono l'acido oleico (C18:1), l’acido linoleico (C18:2) e l’acido linolenico

(C18:3), tutti con una catena di 16 atomi di carbonio ma con uno, due e tre doppi legami >C=C< rispettivamente.

L'acido linoleico e il linolenico, in particolare, tendono a polimerizzare

grazie all'ossigeno dell'aria eliminando piccole molecole come gli acidi bicarbossilici, tipo l'acido glutarico (2C5),

adipico (2C6), pimelico (2C7), suberico (2C8), azelaico (2C9), sebacico (2C10)

ecc. Gli acidi saturi non polimerizzano e restano inalterati nel film pittorico. Il processo di essiccamento e indurimento è favorito dalla presenza di

luce ed aria e catalizzata da alcuni metalli. Il risultato complessivo è la formazione di macromolecole tridimensionali che inglobano i pigmenti dando un film trasparente, cromaticamente

inattivo, stabile nel tempo.

Si noti come gli oli a scarso contenuto di acido linoleico e linolenico, come

l'olio di cotone e di sesamo, polimerizzano con difficoltà. Altri oli sono detti semiessiccativi mentre l’olio di olivo

o di cocco non sono essiccativi perché contenendo poco acido linoleico e linolenico

invece di polimerizzare tendono a irrancidire perché la

rottura del doppio legame non determina polimerizzazione ma la formazione di molecole di piccole dimensioni di odore

sgradevole.

L'analisi chimica gascromatografica di un piccolo frammento di

un dipinto, disponibile durante un restauro, può indicare se si tratta di pittura ad olio e e del tipo di olio usato

dall’Artista. Questa informazione può essere di grande importanza nel corso di un restauro. Prima di effettuare

l’analisi gascromatografica è necessaria una saponificazione preventiva mediante potassa alcolica, seguita da

acidificazione e metilazione con diazometano del frammento di dipinto. Il principio di base è il seguente: l'acido

palmitico e l’acido stearico sono saturi e non essendo coinvolti nella polimerizzazione si trova oggi quello che c’era

nell'olio adoperato dall'Artista. Siccome il rapporto tra il contenuto di acido palmitico e acido stearico è specifico del

tipo di olio si può sapere se si tratta di olio di lino, di noce o di papavero. Nella tabella seguente sono riportate le

percentuali medie degli acidi grassi presenti nei vari oli siccativi.

|

|

OLIO DI LINO |

OLIO DI NOCE |

OLIO DI PAPAVERO |

|

ACIDO PALMITICO |

6 |

8 |

10 |

|

ACIDO STEARICO |

4 |

3 |

2 |

|

ACIDO OLEICO |

22 |

15 |

11 |

|

ACIDO LINOLEICO |

15 |

61 |

76 |

|

ACIDO LINOLENICO |

52 |

12 |

- |

|

|

|

|

|

|

|

P/S = 1,5 |

P/S = 2,67 |

P/S =5 |

Come si nota il rapporto (P/S) tra la percentuale di acido

palmitico e quella di acido stearico varia con il tipo di olio: 1,5 per l'olio di lino, 2,67 per l'olio di lino, 5 per l'olio di papavero. Dati di questo tipo hanno permesso di

accertare che, anche se il film pittorico a base di olio di lino ingiallisce nel tempo più di quello a base di olio di

noce, l'olio più usato è stato quello di lino. L'uso dell'olio di papavero è ristretto al contesto francese nel XVII -

XIX Sec.

L'uso di oli siccativi come mezzo legante in aggiunta ai

materiali usati nella tempera ha aperto la strada alla sperimentazione e all'uso di nuovi ingredienti ampiamente praticato

nelle Botteghe Rinascimentali. Nei periodi di transizione e di grande

sperimentazione più mezzi leganti potevano essere usati nello stesso dipinto. Ad esempio l’usuale tempera (tempera

magra) può coesistere con la tempera grassa ottenuta aggiungendo oli siccativi e cere. Questo perché la tempera a uovo è

più luminosa di una pittura ad olio di lino. L'analisi gascromatografia può essere di aiuto in questi casi in quanto un rapporto P/S molto alto (circa 20, 30) può indicare l’uso di cere nel mezzo legante, mentre

l’abbondante presenza di acidi bicarbossilici, come l’acido azelaico, può indicare la presenza di tempere.

Le ricette segrete non escono dalla Bottega e i manoscritti

che descrivono lo “stato dell'arte” sono rari e spesso di difficile interpretazione. Una felice eccezione è "IL LIBRO

DELL'ARTE" di Cennino Cennini. Purtroppo è particolarmente laboriosa l'analisi chimica del

minuto frammento prelevato da un dipinto. Di conseguenza non è sempre facile definire quali materiali siano stati

impiegati come mezzo legante.

La sperimentazione Rinascimentale ha riguardato

non solo il mezzo legante ma anche il modo di dipingere:

-

tenue velature ottenute da vernici o lacche

-

strati sovrapposti di vari colori

-

uso di preparazioni colorate (tipo verde verdaccia) per far risaltare il colore dell'incarnato, ecc.

Cambiano i committenti in

quanto ai chiesastici si aggiungono i ricchi laici e cambiano i soggetti da devozionali a familiari, personali. I supporti

diventano mobili: dalla pittura murale si passa alla pittura su cavalletto, tavola, tela e alla pittura su legno scolpito,

ecc.

ACQUERELLO![]() torna sù

torna sù

L'acquerello è una tecnica pittorica usata per millenni, a partire dai rotoli di papiro degli antichi egizi e

nella pergamena medievale. In questa tecnica i granuli di pigmento sono stemperati in

una soluzione acquosa di gomma arabica eventualmente addizionata con miele, glicerina, zucchero, ecc. La gomma arabica è un liquido ottenuto incidendo la corteccia delle acacie. E’' un

polisaccaride solubile in acqua. Poiché l'ingestione di gomma arabica non è pericolosa, la gomma arabica è ancora usata

come adesivo nel retro dei francobolli e delle buste postali. Oggi però si tende a sostituirla con l’alcool

polivinilico, un prodotto sintetico più economico.

L’acquerello può essere steso su una superficie preparata a

gesso, su carta e pergamena, su superfici di avorio, seta, vetro, ecc. Il legno deve essere preparato trattandolo con

bianco d'uovo che lo rende impermeabile. Una superficie ad olio deve essere trattata preliminarmente con fiele di bue. I colori dell'acquerello sono brillanti perché la luce dopo aver

attraversato il film trasparente e incolore del mezzo legante è riflessa dal bianco del supporto cartaceo.

Se i colori sono stemperati in una

soluzione acquosa di sola gomma arabica la tecnica è detta a guazzo. Nel secolo scorso si usava "stabilizzare" i disegni ad

acquerello stendendo sopra uno strato di gomma arabica.

Poiché l’affresco parietale è particolarmente soggetto al degrado, nel tempo, è stata

anche usata la pittura su tavola. Nella pittura su tavola il supporto è costituito da una o più tavole lignee, ben

stagionate, scelte accuratamente in modo da evitare imbarcamenti e rinforzate posteriormente da una armatura in legno. Il

legno è locale e in Italia è molto presente il pioppo. Sulla tavola sono stesi teli di lino o di sacco, imbevuti di colla

animale. Per iniziare la preparazione, chiamata IMPRIMITURA, si

stendeva una mano di biacca bianca. Su questa si stendeva una prima mano di colla e

quindi uno strato di gesso o di biacca e colla, ben lisciato dopo essiccamento. Sopra si stendeva un nuovo strato di gesso

o biacca mescolato a colla e ben lisciato. Questo procedimento era ripetuto più volte fino ad avere una preparazione di

gesso/colla di uno o due millimetri su cui si stendeva a pennello il film pittorico.

Retro di dipinti su tavola

Particolare di un

telaio rigido (a sinistra) e a cunei (a destra).

![]() torna sù

torna sù

La scoperta della pittura su tela è attribuita ai pittori veneziani poiché le condizioni ambientali di Venezia alteravano rapidamente gli affreschi. Un pittura su tela si sposta molto meglio di una su tavola però è molto più vulnerabile nel tempo. Nella pittura su tela si usava un pezzo di lino o di canapa per piccole composizioni o molti pezzi cuciti assieme per le grandi composizioni. Sulla tela ben tesa in un telaio ad espansione si stendeva la preparazione o IMPRIMITURA costituita da più mani di colla e gesso con eventualmente olio di lino cotto. Il disegno preparatorio era fatto su questa preparazione. Sopra il disegno era steso il colore a corpo e quindi le velature, cioè degli espedienti usati per ottenere particolari effetti cromatici.

La caduta del film

pittorico permette di vedere la tela usata con trama

a spina di pesce.

PIGMENTI![]() torna sù

torna sù

In Tabella sono indicati solo i pigmenti più usati con i relativi nomi inclusi i sinonimi latini (L) e rinascimentali riportati da Cennino Cennini (C) nel suo "Libro dell'Arte". Per ogni pigmento è indicato se si trova allo stato naturale (N) o la tecnica di preparazione se artificiale (A), la composizione chimica, il periodo di inizio e di fine uso, la tecnica pittorica di più frequente impiego. Alcuni pigmenti si "accordano" meglio con un particolare mezzo legante anche se non è da sottovalutare il "gusto" dell'artista. Alcuni pigmenti, come l'azzurrite o azzurro della Magna, l'oltremare, l'orpimento, il cinabro, il minio, il verderame e la biacca non si usano nell'affresco in quanto incompatibili con la basicità dell'idrato di calcio. Questi pigmenti però possono essere usati a tempera o ad olio sull'affresco secco. Alcuni nomi come quello di orpimento (Auri pigmentum, o quello di oro musivo o porporina o similoro (SnS2) indicano chiaramente il loro uso al posto dell'oro. Altri nomi indicano la località di provenienza come Azzurro della Magna (Alemagna = Germania), Lapislazzuli (lapis Lazuli, Afganistan), Ultramarino (proveniente da oltremare), ecc.

Nei dipinti alcuni pigmenti possono essere parzialmente o totalmente alterati per una

scelta sbagliata da parte dell’Artista, per fattori ambientali o per erronei trattamenti conservativi del passato. Ad

esempio qualche strano cielo verde può essere dovuto al pigmento azzurrite

(azzurro) che si è trasformato in malachite (verde). Qualche strano manto bruno può

essere dovuto alla ossidazione della biacca (bianca) a biossido di piombo. L'alterazione dei pigmenti è sempre più

presente negli affreschi che maggiormente possono risentire della umidità del supporto rispetto ai dipinti su tavola e su

tela.

L'uso di pigmenti moderni, come l'ossido di zinco (ZnO) introdotto nel 1820, il blu di Prussia (Fe4[Fe(CN)6]3 = ferrocianuro ferrico) introdotto nel XVIII secolo, il biossido di titanio (TiO2) nel XX secolo, il blu di Thenard (CoO.Al2O3), ecc., permettono di datare un dipinto e di smascherare un falso.

|

NOME |

NOME LATINO (L) NOME IN CENNINI (C) |

N = NATURALE |

COMPOSIZIONE

CHIMICA |

INIZIO/FINE USO |

TECNICA |

|

BIANCHI |

|||||

|

C = Biancozzo |

N, A |

CaCO3 |

Preistoria/Rinascim. |

affresco |

|

|

Creta Bianca |

L = Creta |

N |

Caolinite |

Preistoria/Romano |

affresco |

|

Biacca; Bianco di Piombo |

L = Cerussa |

N, A |

2PbCO3.Pb(OH)2 |

Egizio/Tuttora |

tempera, olio |

|

NERI |

|||||

|

Nero Carbone, Nero

d'avorio |

|

A= per calcinazione in difetto di aria |

C+ impurezze |

Preistoria/Tuttora |

affresco, tempera, olio |

|

Nero fumo |

L = Atramentum |

A= combustione di

oli in difetto di aria e condensazione dei fumi su parete fredda |

C |

Egizio/Tuttora |

affresco, tempera, olio |

|

BRUNI |

|||||

|

Terre Bruciate |

Terre d'ombra e di Siena bruciate |

N, A |

ossidi di Fe e Mn |

Preistoria/Tutt'ora |

affresco |

|

Bitume |

Asfalto |

N |

miscele di

idrocarburi pesanti |

Egizio/XVIII Sec. |

olio |

|

GIALLI |

|||||

|

Ocra Gialla |

L = Sil Atticum |

N |

FeO.OH |

Preistoria/Tuttora |

affresco, tempera, olio |

|

Orpimento |

L = Auri

pigmentum |

N |

As2S3 |

Preistoria/Tuttora |

tempera, olio |

|

Litargirio |

L = Spuma argenti, Massicot |

A = per

calcinazione della biacca sotto i 500°C |

PbO |

Romano/Tuttora |

tempera, olio |

|

Giallo di Pb

e Sn |

C = Giallorino |

A= per

calcinazione di composti di Pb/Sn |

Pb2(SnO4) |

XIII/XIV Sec |

affresco, tempera, olio |

|

Giallo di

Napoli |

Giallo di

antimonio |

A =per

calcinazione di composti di Pb/Sb |

Pb3(SbO4)2 |

Egizio-Romano e dal XVI Sec/oggi |

tempera, olio |

|

ARANCIONI |

|||||

|

Realgar |

L = Sandaracha |

N |

AsS |

Romano/XII Sec |

tempera, olio |

|

ROSSI |

|||||

|

Minio |

L = Cerussa usta |

A= per calcinazione della biacca sopra i

500°C |

Pb3O4 |

Greco/Tuttora |

tempera, olio |

|

Ocra Rossa |

L = Rubrica |

N |

Fe2O3 |

Preistoria/Tuttora |

affresco, tempera,

olio |

|

Cinabro |

L = Minium |

N |

HgS |

Greco/Tuttora |

tempera, olio |

|

VERDI |

|||||

|

Terra

Verde |

L = Creta Viridis |

N |

Silicati di

Fe, Al, Mg, K |

Greco/Tuttora |

affresco, tempera |

|

Malachite |

|

N |

CuCO3.Cu(OH)2 |

Egizio/XVII Sec |

tempera, olio |

|

Verderame |

L = Aerugo |

A =

corrosione lastre di Cu esposte all'aceto |

Acetati

basici o neutri di Cu |

Romano/XVIII

Sec |

tempera, olio |

|

AZZURRI |

|||||

|

Oltremare |

C =

Azzurro Ultramarino |

N |

3Na2O.3Al2O3 .6SiO2.Na2S |

XI/XVII

Sec |

tempera, olio |

|

Blu Egizio |

L =

Caeruleum |

A = calcinazione di calce, malachite

e silice |

CaO.CuO.4SiO2 |

Egizio/IX Sec |

affresco |

|

Azzurrite |

C =

Azzurro della Magna |

N |

2CuCO3.Cu(OH)2 |

Romano/XVII Sec |

tempera, olio |

TECNICHE PITTORICHE IN SENSO LATO

Per fissare un

colore su una preparazione (intonaco, tessuto, legno, carta, pergamena, metallo, ecc.) sono disponibili oltre

ai pigmenti minerali anche coloranti organici di origine vegetale e animale. Le tecniche di fissaggio del colore dipendono

dalla NATURA del pigmento o del colorante organico.

Þ I pigmenti minerali sono insolubili in acqua, poco

trasparenti e hanno un buon potere ricoprente. I pigmenti minerali hanno corpo e colore e il fissaggio del

colore richiede solo un mezzo legante. I pigmenti minerali (cristallini) richiedono un legante che

trasformandosi in mezzo trasparente incolore ingloba i pigmenti senza interagire chimicamente. Il mezzo

legante caratterizza la tecnica pittorica.

Þ I coloranti organici sono trasparenti ed hanno scarso

potere ricoprente. Si dice che i coloranti organici hanno colore ma non hanno corpo. Questo vuol dire che per

fissare i loro colori è necessario ancorare il colore ad un corpo. In generale è necessario ancorare il

colorante organico ad un supporto non colorato (corpo) per fornire a questi il colore del colorante.

|

A) PIGMENTI

MINERALI |

INSOLUBILI IN ACQUA, IN OLI,

IN POLISACCARIDI, IN PROTEINE |

|

B) COLORANTI

ORGANICI: solo il Kermes, la cocciniglia e la porpora sono di origine animale tutti gli altri sono di

origine vegetale. |

|

Diversamente

dai pigmenti minerali che sono insolubili in acqua, i coloranti organici sono più o meno solubili in acqua. Il

loro fissaggio al supporto richiede un intermediario trasparente e incolore con interazioni chimiche più

o meno profonde.

- Alcuni coloranti organici possono essere

adsorbiti IN SOLIDO su polvere di carbonati o di argille bianche, dando un pigmento usato ad esempio nella pitture ad

olio. In altri contesti storici, l'indaco azzurro assorbito su una argilla bianca costituiva il cosiddetto

blu Maya e l’azzurro usato in molti reperti delle culture egee e egiziane.

- Se il colorante organico è solubile in

acqua, la sua fissazione avviene IN LIQUIDO per mordenzatura cioè per chelazione, coordinazione della molecola

organica grazie a un catione metallico come

l'Al, il Fe, il Na o in generale l'allume (KAl(SO4)2 .12 H2O). Il catione è

il mordente ed il prodotto è una lacca perché conserva la trasparenza del colorante organico.

- Se il colorante organico, come la porpora di Tiro e l'indaco, non è solubile in acqua è necessario un preliminare processo. Questo metodo è detto al tino perché avveniva in una vasca. La

porpora di Tiro e l'indaco sono colorati perché contengono gruppi cromofori >C=O nella loro molecola ma

sono insolubili in acqua. La forma solubile del colorante è la forma leuco contenente il gruppo C-OH. La trasformazione avviene in un bagno alcalino e riducente. Quando la

pergamena o il tessuto è asciugato all'aria, la forma C-OH è riossidata a >C=O grazie all’ossigeno

dell’aria.

(Per ulteriori informazioni ciccare Tecnichegradec.htm ).

IL CONSOLIDAMENTO DEI DIPINTI

Schema

di consolidamento di dipinto su tela/tavola (sinistra) e affresco (destra).

L'entrata del consolidante, applicato localmente

con siringa, è agevolata dal vuoto parziale, ottenuto con una pompa da vuoto, nello spazio limitato dal telo

plastico a tenuta.

![]() torna sù

torna sù

Gli stucchi sono degli impasti

in cui avvengono processi di presa. Lo stucco è un impasto plasmabile ad umido e

facilmente lavorabile a secco. Il mezzo

legante è costituito da gesso anidro, cioè da solfato di calcio, con eventuale aggiunta di calce spenta. Le

aggiunte sono state le più varie a seconda degli effetti e delle sfumature cromatiche desiderate spesso

imitanti un materiale (pietra o marmo) più pregiato. Oggi il termine stucco viene usata in senso estensivo per

indicare una qualsiasi decorazione a rilievo.

Il gesso inumidito può essere lavorato a mano per formare modelli. Il

processo di presa avviene grazie ad una serie di reazione che trasformano il gesso anidro CaSO4 e il

gesso semiidrato CaSO41/2 H2O (mezzo legante) in gesso biidrato CaSO4.2H2O

(mezzo non legante). Il gesso CaSO4.2H2O cristallizza formando una serie di

aghi che creano una tessitura completa (fenomeno di presa). Una volta seccato questo stucco può essere

lavorato, traforato, decorato, dipinto, ecc. Altri materiali sono la scagliola formato da semiidrato e

biidrato ed il gesso da presa formato da biidrato.

Gli stucchi a base di gesso e colla animale sono oggi molto usati nel restauro

di dipinti per eliminare le eventuali lacune presenti. La stuccatura viene reintegrata pittoricamente.

Esempi

di uso dello stucco per riempire cavità esterne, interne e far aderire parti a bordi irregolari.

![]() torna sù

torna sù

SEZIONI SOTTILI (CROSS SECTIONS)

E' necessario un piccolo prelievo degli strati

sovrapposti presenti nel reperto: pittura su qualunque supporto, vecchi restauri su qualunque supporto, croste

nere, ceramiche ecc. Per rendere manipolabile il frammento prelevato lo si include in una matrice plastica

incolore e trasparente. La matrice plastica è frazionata in sezioni sottili incollate su un vetrino da

microscopia. In questo modo è possibile studiare i vari strati del reperto utilizzando le tecniche più

opportune.

MICROSCOPIA OTTICA

La microscopia si chiama ottica perché si usa

luce bianca. Sono in genere usati stereomicroscopi binoculari con ingrandimenti 50 x, 500 x, 1000 x e gli studi

sono condotti in riflessione e in trasmissione. I microscopi ottici hanno come limite teorico inferiore la la

lunghezza d’onda della luce (4 000-7000 Å; 1 Å = 10-8 cm): Poiché la risoluzione aumenta con

l'energia della luce ed è pertanto bassa con luce rossa e massima con luce violetta, i microscopi ottici

possono essere dotati di svariati accessori: lampade ultraviolette a corta lunghezza d’onda (UV), lampade

infrarosse a grande lunghezza d’onda (IR), polarizzatori, macchine fotografiche con pellicole sensibili alle

radiazioni UV e IR, computer ecc.

MICROSCOPIA ELETTRONICA

In questa microscopia non si usa la luce visibile ma

un fascio di elettroni. Gli elettroni hanno energia maggiore e pertanto lunghezza d'onda minore di quella

della luce. Con i microscopi elettronici si supera il limite inferiore della luce e pertanto si possono avere

ingrandimenti maggiori e definizioni migliori di quelli della microscopia ottica. Esistono due tipi di

microscopia elettronica: quella a scansione e quella a trasmissione.

1) La microscopia elettronica a scansione (SEM scanning electron microscopy) è particolarmente adatta per studi di SUPERFICIE del

reperto. L’ingrandimento massimo è di circa 20 000 x. Si parla di scannino perché il fascio elettronico può

eseguire una scansione programmata della superficie del campione. L'immagine è formata dagli elettroni

secondari emessi dalla superficie del campione colpito dal fascio elettronico. Oltre a elettroni secondari,

ogni atomo del campione emette raggi X specifici dell'elemento.

2) La microscopia elettronica in trasmissione (TEM transmission electron microscopy) è adatta per studi IN PROFONDITÀ del campione

con un ingrandimento massimo 1 000.000 x. Il fascio di elettroni attraversa il campione e l'immagine è data

dagli elettroni trasmessi. Lo svantaggio della microscopia TEM è l’essere una tecnica molto specialistica,

costosa e con risultati spesso difficili da ottenere e da interpretare.

Le microscopie SEM permette di osservare dettagli

della superficie del campione su schermo e su lastra fotografica. Il SEM è generalmente dotato di una

microsonda che permette una analisi semi-quantitativa della composizione chimica di punti della superficie del campione. La microsonda in base alla

lunghezza d'onda e alla intensità dei raggi X emessi individua l'elemento e la sua quantità relativa. Le

misure con microscopia SEM sono abbastanza facili da fare e da interpretare. E' però necessaria una

preliminare preparazione del campione per rendere la sua superficie conduttrice con uno strato di oro o di

grafite.

ANALISI MICROCHIMICA

Per decidere se un componente chimico è presente o

è assente in un reperto è spesso sufficiente un rapido test. Il difetto di questi test è che non sono

specifici. L'osservazione è fatta al microscopio su vetrino.

Alcuni esempi:

- Il pigmento oltremare (lapislazzuli) contiene del

solfuro. Per decidere se questo pigmento è presente nel campione basta aggiungere una goccia di acido

cloridrico, HCl: Se si avverte l'odore caratteristico dell'acido solfidrico, il test è positivo.

- I pigmenti contenenti carbonati (azzurrite,

malachite, biacca, ecc.) ed i marmi trattati con una goccia di acido cloridrico, HCl, mostrano una

effervescenza dovuta a sviluppo di anidride carbonica.

- I pigmenti contenenti rame (azzurrite, malachite,

ecc.) trattati con una goccia di ammoniaca, NH3, danno una colorazione azzurra.

- I pigmenti contenenti blu di Prussia trattati con

una goccia di solfocianuro di potassio, KSCN, danno una colorazione rossa.

- La presenza di adesivi e leganti a base di amido

è rilevata dalla colorazione azzurra ottenuta per aggiunta di una soluzione di iodio in ioduro di

potassio.

- La presenza di leganti pittorici di natura proteica

è rilevata per aggiunta di reattivi noti come nero d'amido, fucsina, rosso ponceau, ecc.

- La presenza di leganti pittorici basati su oli

siccativi è rilevata aggiungendo reattivi noti commercialmente come oil red, sudan black,

ecc.

TECNICHE FOTOGRAFICHE SPECIALI

Sono particolarmente importanti per lo studio

dei dipinti.

- RIFLETTOGRAFIA INFRAROSSA, consente di osservare i disegni preparatori e i

pentimenti eventualmente presenti sotto un film pittorico. La tecnica si basa sull’aumento dell’indice di

rifrazione con la lunghezza d'onda della luce incidente. Andando dall’ultravioletto all’infrarosso,

l’indice di rifrazione e la deviazione del raggio luminoso aumentano. L’infrarosso è la radiazione più

deviata, l’ultravioletto quella meno deviata. La maggiore deviazione permette di esplorare profondità

maggiori del dipinto, perché l’infrarosso raggiunge il disegno preparatorio subendo qui una riflessione

che lo porterà sulla pellicola sensibile.

- RIFLETTOGRAFIA ULTRAVIOLETTA, evidenzia dettagli superficiali come precedenti restauri

precedenti, differenze nei pigmenti bianchi, ecc . L’ultravioletto è il meno deviato e l’esplorazione è

solo superficiale. La radiazione ultravioletta è molto energetica ed è assorbita dagli atomi. Parti nuove e

antiche, anche se formate con gli stessi elementi chimici, si distinguono perché il loro stato chimico è

diverso (diverso grado di polimerizazione, interazioni diverse, ecc.).

- FLUORESCENZA è il fenomeno per cui la luce ultravioletta che

colpisce un materiale non solo è riflessa ma in parte assorbita generando anche una radiazione a energia

minore e pertanto colorata se cade nel visibile. I colori di fluorescenza, specifici per alcuni materiali,

sono riportati in atlanti. Ad esempio il bianco di zinco dà una colorazione giallo canarino, la lacca

una colorazione rosa arancio, il giallo indiano una colorazione giallo oro ecc. Poiché la

fluorescenza della vernice dei dipinti può mascherare quella del film pittorico, la vernice deve essere

eliminata prima della misura. La fluorescenza permette di differenziare la pittura originaria che presenta

una tonalità verde gialla dai rifacimenti, le integrazioni ed i restauri più recenti che appaiono scuri.

Questo perché l'invecchiamento determina più forti interazioni chimiche tra leganti e pigmenti con

formazione di composti che sono fluorescenti.

- RADIOGRAFIA A RAGGI X utilizza i raggi X, molto penetranti, per vedere

attraverso il film pittorico rivelando pitture sottostanti, pentimenti, scritte, firme nascoste, anomalie

strutturali, lacune, ecc. I raggi X possono essere usati anche per evidenziare la presenza di perni, chiodi e

parti metalliche in un manufatto. La tecnica si basa sul fatto che gli elementi pesanti come il piombo,

mercurio, ferro, ecc. hanno un assorbimento X molto maggiore degli elementi leggeri che sono quasi

trasparenti. La radiografia è un insieme di luci ed ombre in corrispondenza delle parti non assorbenti e

assorbenti.

|

Prof. Sandro CALOGERO, Dipartimento di Chimica

Fisica, Università di Venezia,

|